Ее голосом – человека и художника – говорило поколение комсомольцев 1930-х гг. – рабфаковцев, участников легендарных строек первых пятилеток, преодолевших тяжелейшие испытания войны и послевоенного периода.

Это голос величавой славянки, женщины-матери, «матери человеческой», предъявляющей свой счет войне – даже не за миллионы погубленных жизней, а за неродившихся детей, несостоявшееся счастье материнства, за навсегда прерванные цепочки человеческих поколений. Лариса Васильева, российская поэтесса, прозаик и драматург, вспоминает, как Людмила Константиновна выступала в университете Гилфорда. По мнению английских студентов, они видели воочию настоящую русскую мать, такой, какой они ее себе представляли, и писали трогательные сочинения: «Людмила Татьяничева – русская мать».

Нам хотелось бы, чтобы уральцы – молодые и старые – больше узнали о творческом пути нашей славной землячки, прочли знакомые стихи, вышедшие из-под ее пера, и может быть, захотели обратиться и к другим произведениям, чтобы перечитать их снова и снова.

Будущая поэтесса родилась в Мордовии. Рано оставшись сиротой, она была взята на воспитание дальними родственниками. В Свердловске окончила школу и уже поступила на рабфак института цветных металлов, когда романтика комсомольской стройки позвала 19-летнюю девушку в дорогу. Так в ее жизни возник Магнитогорск, где началась ее поэтическая биография.

Полуголодные сиротские годы, метущиеся лета юности, суровые перевалы войны – условия, в которых формировался характер, собранный, строгий, цельный.

На долю поколения, к которому принадлежит Людмила Татьяничева, выпало немало испытаний. Опыт собственной судьбы поэтесса по праву проверяет опытом жизни всей страны. Это придает ее стихам безыскусную искренность и достоверность:

Я рыла доты,

Строила заводы

И в зелень одевала пустыри.

С народом вместе прожитые годы

За мною встали,

Как богатыри.

В стихах Татьяничевой запечатлены многие черты сурового тыла Великой Отечественной: трудный марш очередей за хлебом, суровый голос Левитана над молчанием площадей, дети в ватничках худых, вдов опущенные плечи. Нагнетание реалий тяжелого, горького быта венчается экспрессивным обобщением:

Из гнева плавился металл,

А слезы превращались в порох.

В семидесятые годы XX в. в осмыслении Татьяничевой военного опыта проявляется новый аспект: она видит в войне причину пресечения гармонического течения самой жизни. Образ «золотокосого сталевара», созданный поэтессой в 1943 г., спустя 36 лет получает новое толкование. Цена победы в последней войне оказалась дороже, жесточе, горше, чем расплата молодостью и красотой:

В ней женственность

И материнства силы

Дыханьем ярым

Погасил огонь.

А ей бы легче у родной

Могилы

Стоять в слезах,

Прижав к груди ладонь.

«Вне Отчизны поэзии нет и не может быть, как не может быть плодоносящей ветви вне дерева, а дерева без объемлющих землю корней, – убеждена поэтесса. – Тему Родины, России, моего уральского Синегорья всегда считала для себя главной, неотрывной от собственной судьбы, от жизни своей души».

Среди имен любимых и родных

Храним мы рек прозрачные названья.

Мы помним шелест ковылей седых

И синих гор лепные очертанья.

А если на чужбине, среди сна,

Согреет нас дыханием сосна,

То, как рисунок на булатной стали,

Возникнет в сердце песня об Урале.

Сегодня мы можем сказать, что в этом стихотворении, написанном в 1944 г., молодой поэтессой была заявлена творческая программа на долгие годы. «Песня об Урале» или «Мой Урал» – так предполагала Татьяничева назвать задуманную еще в 1970-е гг. книгу, замыслом которой она делилась с читателями «Вечерней Москвы»: «Мне хочется написать о «моем Урале», о своей судьбе и о судьбах других людей, о встречах и расставаниях, о времени… Книгу со вступлением, отступлениями, в которой перемешались бы стихи и проза. Словом, мне видится будущая книга узорной, что ли по построению» (1973. 1 авг. С. 3).

Поэтессе не суждено было осуществить свой замысел. Но мы, ее читатели, с полным правом и основанием можем поставить заглавие незаконченной книги к собранию стихов Татьяничевой, стихов о времени и людях, о родине и о себе.

«Людмила Константиновна Татьяничева представляется мастером, творящим широкую мозаичную панораму времени и событий. В центре ее – человек. В таком труде важно все – и выбор предмета изображения, и точный композиционный замысел, и умело выполненный штриховой набросок. И, наконец, каждая отдельная деталь мозаики. У нее эти детали выполняются лишь самоцветными камнями…», – так писала «Советская Россия» 18 декабря 1979 г.

Камень, огонь, металл – образы, связанные с «каменной кладовой» России – Уралом, его мастерами-умельцами, его сегодняшним днем, озаренным заревами магнитогорских мартенов и домен. В поэтической системе Татьяничевой эти образы приобрели характер символов одухотворенного человеческого труда, таланта и мастерства. В родном Урале поэтесса превыше всего ценила и любила людей этого горделивого богатырского края. И мерой всех мер было для нее отношение к людям труда, к всемогущим рабочим рукам. Первозданная красота родной земли и красота созидаемого человеческими руками неразделимы, прочно сплавлены в художественном мире Л. Татьяничевой.

Живу я в глубине России,

В краю озер и рудных скал.

Здесь реки – сини,

Горы – сини,

И в синих отсветах металл.

………………………………

По красоте,

По скрытой силе

Мне не с чем мой Урал сравнить.

Иной здесь видится Россия.

Суровей,

Строже, может быть.

А может здесь она моложе…

Свежей тут времени рубеж.

Но сердце русское –

Все то же.

И доброта.

И песни те ж!

И лица те же, что в Рязани,

И так же звучны имена.

Как солнце в драгоценной грани –

В Урале Русь отражена.

В лирике Татьяничевой запечатлен ценный опыт собственных неповторимых наблюдений. Сдержанная грусть, вглядывание в безвозвратно уходящие годы, тревожные, подчас горькие раздумья и одновременно восхищение, восторженное любование земной красотой – все это так ново для устоявшейся репутации «певца Урала» и «величавой славянки». В стихах Татьяничевой зрелой поры нет места безмятежности, они полны открытого драматизма, так как обращены к быстротечности отведенного человеку времени. Щемящая нота тоски не мешает, однако, автору открыть величие вечного обновления жизни:

Что вечно?

Вопрошаешь ты в тоске.

А лето расцветает

Молодое.

Дитя резвится на речном песке,

И у воды

Сидят, обнявшись, двое.

В лирических размышлениях Татьяничевой есть две пограничные точки: рассвет, светлый мир юности, начала пути и «огненная черта тревожного заката». Мудрое и мужественное стихотворение «Междузорье» несет утверждение заветной мысли поэтессы о том, как трудно, но необходимо сохранить стремление в лучезарную высь, пронести от зари до заката высокие помыслы и чувства:

В междузорье вмещается день.

В междузорье вмещается ночь.

Я искала траву одолень,

Чтобы утру

Родиться помочь…

Поняла я, –

Ты тоже пойми,

Глядя в эту рассветную высь,

Что не только все ночи

И дни,

В междузорье

Вмещается жизнь.

В лирике последних лет усиливается драматизм яростной борьбы со смертью, борьбы, в которой последний глоток воздуха отдается «Слову-Песне», оказавшейся способной наперекор всему пробудить всплеск жизни. Именно ее бурной красоте, активной энергии поет свой гимн Татьяничева:

Мне снилось,

Что лодка уходит ко дну

Кратчайшей

Из всех моих прежних дорог.

Что слов остается —

На песню одну,

А воздуха —

Лишь на единый глоток.

Последний глоток

Отдаю я словам, —

И лодка, влекомая к темному дну,

Всплывает! —

Назло всем погибельным снам,

Тяжелым ребром разрезая волну.

Именно так проявляется характер лирической героини, мужественный, несгибаемый, самой природой сурового горного края наученный противостоять несчастьям. Мужественная и прекрасная горно-таежная уральская земля напитала поэзию нашей славной землячки строгой красотой и силой, одарила неповторимыми, незаемными красками.

В стихах последних лет неожиданно открылся новый поэт, сочетающий мудрость прожитых лет с непосредственностью, свежестью ощущений окружающего мира в его первозданности. Татьяничева как будто освободилась от тягостного груза казавшихся важными самоограничений, сбросила сковывающий эмоции и движения души панцирь. В поздних стихах, освободившись от дидактики, она обращается к вечным вопросам бытия – любви и счастья, жизни и смерти.

Оставаясь верной и любящей дочерью Урала, она встала в ряд лучших российских поэтесс, заняла достойное место в большой антологии поэзии ХХ в.

У зимнего дня на виду

Солнце роняет корону…

По склону раздумий иду

Я будто по горному склону.

Иду, ни о чем не тужу

И в облаках не витаю.

Лишь пройденный путь свой

Слежу

Да близкие судьбы

Читаю…

Вдруг,

Сердце мое леденя,

Под ноги мне падает

Птица…

А время отчаянно мчится

При мне,

Но уже без меня.

Т. Н. Маркова

Размещено 17.10.2017

«На Урал мое сердце летело…»

Поэта, журналиста, общественного деятеля Людмилу Константиновну Татьяничеву знают и любят не только в нашей стране. «Когда говорят о России, я вижу свой синий Урал…», «Как солнце в драгоценной грани, в Урале Русь отражена…» — эти ее строчки давно стали хрестоматийными. О поэзии Татьяничевой, ее сегодняшней актуальности, патриотичности, лиризме много сказано.

Когда-то она написала очерк «Коротко о себе». Это «коротко» так и переходит из книги в книгу, из статьи в статью. Мы многого еще не знаем о ее жизни, детстве. А жизнь Людмилы Константиновны была куда сложнее и богаче, чем об этом пишут биографы.

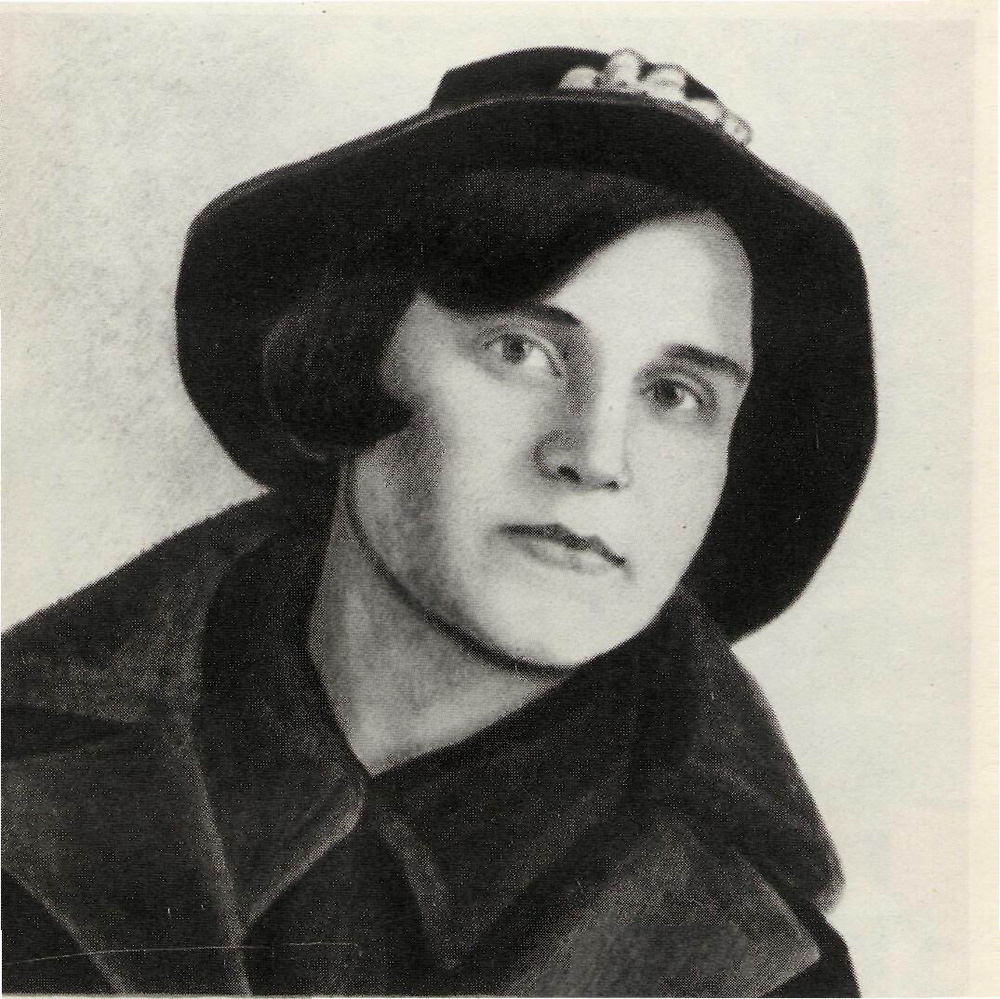

Детство совпало с очень трудными временами: революцией 1917 г. и Гражданской войной. Людмила Константиновна родилась 19 декабря (6 по старому стилю) 1915 г. в маленьком русском городе Ардатове (раньше Симбирская губерния, теперь Республика Мордовия).

О ее первых годах жизни почти ничего не известно. Люде было всего три года, когда погиб отец, Константин Андреевич, студент-медик Казанского университета, первый начальник милиции, избранный населением Ардатова.

Мать, Агриппина Степановна, учительница, забрала дочку и уехала в глухую деревню Хлыстовку (теперь — Отрадное) работать в школе. Там начала учиться и Людмила. И вновь большое горе: заболела и после тяжелой операции умерла мама. В 10 лет, Люда Татьяничева осталась круглой сиротой. Потом, через много лет она напишет об этих горьких днях: «…Мне очень хотелось запомнить ее могилку, тот бедный холмик, в изголовье которого не было ни креста, ни памятника, ни красной звезды. Я сняла со своей шеи шерстяной шарфик и обвязала им теплый ствол березки, росшей поблизости, искренне веря, что по этой примете смогу безошибочно отыскать дорогую для меня могилу. Так оборвалось мое детство…».

С маленьким фанерным чемоданчиком приехала она в Свердловск (ныне Екатеринбург) к родственникам — Кожевниковым, у которых не было своих детей. Они приняли ее, как родную дочь. Глава семьи — Константин Рафаилович — преподавал физику в высших учебных заведениях города. Был заядлым охотником и путешественником, брал Людмилу в плаванье по реке Чусовой, учил стрелять, ловить рыбу, понимать язык деревьев, птиц, звезд. Наверное, тогда она «заболела» Уралом и стала считать его своей родиной. Его жена — Мария Александровна — преподавала русский язык и литературу. Она много сделала, чтобы помочь девочке полюбить поэзию.

В детстве Людмила много читала, пыталась писать стихи. В пятом классе она училась вместе с Алешей Бажовым. И жили они недалеко друг от друга. Павел Петрович Бажов тогда еще не написал знаменитых уральских сказов, но все уже знали его как хорошего журналиста и писателя. Однажды Люда решилась прочитать ему свои стихи. Он улыбнулся и сказал: «Есть в тебе, Людочка, живой огонек, а стишки твои похвалить не могу… Только ты не горюй и не гаси в себе первые искорки…». И дал Людмиле советы, которые запомнились ей на всю жизнь и очень пригодились.

Детство закалило ее характер, Людмиле очень хотелось скорее стать самостоятельным человеком. Позади школа-семилетка. Ее никто не заставлял, она сама в 15 лет пошла работать токарем на вагоностроительный завод. Были и неудачи, и слезы, но была и радость настоящего дела, стихи.

Потом было направление комсомола на рабфак (рабочий факультет), учеба в институте цветных металлов, активное участие в занятиях литературного кружка… Людмила могла бы стать хорошим инженером, но ей захотелось скорее делать большие интересные дела и писать об этом. В то время страна строила на Урале Магнитогорский металлургический комбинат. Людмила бросила институт и в 18 лет (в 1934 г.) приехала на Магнитку.

Комсомол направил Людмилу на работу в многотиражку «На рельсах гиганта», а потом в газету «Магнитогорский рабочий». Она работала в отделе культуры и быта. Жилось тогда трудно: люди ютились в тесных, холодных бараках. Татьяничеву в первое время приняла семья поэта Михаила Люгарина. Они все жили в одной маленькой комнатке 112-го «писательского» барака. Людмила спала на полу, постелив на пол газеты. Но была молодость, любимая работа, стихи.

В городе кипела культурная жизнь. Татьяничева стала членом литературной бригады «Буксир», познакомилась с писателями Борисом Ручьёвым, Марком Гроссманом, Василием Макаровым... Пришла любовь. Николай Смелянский — тоже сотрудник газеты — стал ее мужем. Вместе они прожили около пятидесяти лет. Удивительно, что они родились в один день – 19 декабря! Только он был на 9 лет старше. Руководил промышленным отделом газеты. Позже Николай Давыдович стал драматургом, членом Союза писателей СССР.

Рождение первого сына не помешало Людмиле Константиновне учиться заочно в Московском литературном институте имени А. М. Горького. «Последние госэкзамены в Литинституте наш выпуск сдавал уже во время войны, когда над Москвой выли сирены воздушной тревоги, а многие наши товарищи, наскоро попрощавшись, уходили на фронт и в ряды ополчения. Как я завидовала им!» – вспоминала она.

По возвращении из Москвы Людмила Константиновна с мужем подали заявление об отправке в действующую армию. Но в «Магнитогорском рабочем» осталось слишком мало сотрудников, и их не отпустили.

Великая Отечественная война. Металлургический комбинат стал плавить сталь для танков, снарядов. Без вклада магнитогорских тружеников не было бы и Победы. Татьяничева пишет о времени, о людях. Огромную роль сыграла поездка в марте 1942 г. в освобожденные от фашистов районы Подмосковья с эшелоном подарков от уральцев. Появились стихи: «Ярославна», «Тебе, товарищ», «Русское село» и др. «Ярославна» вошла в Академический сборник в числе лучших произведений на темы «Слова о полку Игореве». Стихотворение «Тебе, товарищ» вызвало поток откликов с фронта и тыла, оно было очень близким нашим людям во время войны.

В 1944 г. выходит сборник «Верность». Стихи из него печатались во фронтовых газетах. Бойцы хранили вырезки с этими строками («Минные поля», «Ясноглазая темная ночь», «Солдаты», «Суровый танец») вместе с дорогими для них письмами родных.

В конце войны Татьяничева переехала в Челябинск. Но никогда не забывала Магнитку, которая сыграла особую роль в ее жизни и творчестве: «Чем была для меня Магнитка? Молодостью. Любовью. Песней. Романтикой. Школой мужества, трудолюбия и гражданственности».

В Челябинске Людмила Константиновна возглавляла областное книжное издательство. В 1946 г. вышло известное постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград», сильно ударившее по литературе страны. Оно коснулось и творчества Людмилы Татьяничевой. Поэтесса выдержала нападки критики за свой новый сборник «Лирика» (Челябинск, 1946). Ее обвиняли в «ахматовщине», «безыдейности», в том, что она уделяет слишком большое внимание личным чувствам и переживаниям. Пришлось уничтожить пять тысяч экземпляров тиража, много пережить, но остаться верной своим творческим привязанностям. О многом говорит сборник ее дневников и писем «Мне бы только успеть…» (Москва, 2002) и книги «Я другой не искала судьбы» (Оренбург, 1997), «Верность» (Москва, 2005), вышедшие уже после смерти.

Десять лет Татьяничева была ответственным секретарем Челябинской областной писательской организации. И только с 1959 г. Людмила Константиновна стала считать себя профессиональным литератором. Круг ее интересов всегда был широк, но особое место в ее творчестве занимал Урал, мастера и мастерство («Прославлены умельцы камнерезы», «Чеканщик», «Каслинское литье» и др.), природа нашего края. Можно было бы составить сборник ее стихотворений о деревьях, цветах, птицах Урала. Но, наверное, главное, о чем писала поэтесса — доброта. Недаром так названа книга «Людмила Татьяничева. Будьте добры» (Челябинск, 2000), куда вошли ее лучшие стихотворения и воспоминания о ней современников (составитель — Ефим Ховив).

Людмила Константиновна успела создать и 12 сборников для детей разного возраста: «Звонкое дерево», «Зеленое лукошко», «Про Олю», «Дело мастера боится»… Да и многие ее «взрослые» стихотворения ребятям понятны и близки. Может быть, «детская сторона» ее поэзии родилась вместе с появлением сыновей и внуков? А, может быть, еще раньше, когда она школьницей встречалась с Павлом Петровичем Бажовым и показывала ему первые стихи? Не случайно она запомнила слова Павла Петровича: «…не расставайтесь с детством. Как можно дольше не расставайтесь, и мир никогда не потускнеет в вашей душе, и душа не огрузнет…». (Мастер, мудрец, сказочник. М., 1978. С. 138).

Детские сборники Людмилы Константиновны начали издаваться с середины 1950-х гг. в Москве, Свердловске, Челябинске и переводились на другие языки. В стихах она просто и образно говорит об очень важных вещах: о добре и зле, умелых руках, отношении друг к другу, к природе и животным… Они легко запоминаются. К сожалению, детские книги издавались в тонких переплетах, и вряд ли могли надолго сохраниться в библиотеках. В 1959 г. в Челябинск приезжала группа московских детских писателей. Один из них — Сергей Баруздин — тогда написал: «В детскую поэзию Л. Татьяничева принесла природу и рабочий дух Урала. То, что в прозе делал П. П. Бажов….». Л. К. Татьяничева умела и любила говорить со школьниками, много раз выступала перед читателями детских библиотек Челябинской области.

Если бы не Людмила Константиновна, на праздник «Неделя детской книги» (1973) в Челябинск и в Магнитогорск не приехала бы из Москвы ее подруга Наталья Петровна Кончаловская. Потом она написала об этой поездке очень важную для нас книгу «Магнитное притяжение» (Москва, 1976). Это «магнитное притяжение» явно передалось Кончаловской от Татьяничевой.

О знакомстве ее с П. П. Бажовым в детстве уже написано. Спустя годы Павел Петрович и Людмила Константиновна стали известными авторами и в 1943 г. вновь встретились в Молотове (Перми) на совещании писателей. Удивительно, что в разгар войны собрали межобластную научную конференцию «Настоящее и прошлое Урала в художественной литературе»! Людмила Константиновна была направлена от Магнитогорска. Тогда она отправила открытку родным о Бажове: «Какой это чУдный старик! У него, что ни слово, то находка, что ни мысль, то жемчужина».

И позже были встречи Людмилы Константиновны с Бажовым не только на литературных совещаниях. В 1944–1947 гг., когда семья переехала в Челябинск, жили они в деревянном доме по улице Лесной, 27. Здесь бывал Бажов. К сожалению, в Челябинске уже нет ни улицы Лесной, ни этого дома. Людмила Константиновна тоже бывала в гостях у Павла Петровича в Свердловске. О встречах с Бажовым Татьяничева написала в своих воспоминаниях.

В 1965 г. Людмилу Константиновну пригласили работать секретарем правления Союза писателей РСФСР в Москве, где она прожила до конца своих дней. Татьяничева была человеком очень деятельным, много и успешно трудилась, встречалась с людьми, многим помогала, особенно молодым авторам. Она была членом редколлегий разных журналов и альманахов, много ездила по стране и за рубежом. Не бросала писать даже тогда, когда тяжело заболела. Почти каждый год выходили ее книги, они издавались в разных городах и странах. Композиторы сочиняли музыку на ее тексты. К 105-летию Людмилы Татьяничевой в Новосибирске вышло 80-е (!) издание ее стихов («Не бойся тропы отвесной»).

За свой труд Людмила Константиновна была награждена орденом Октябрьской Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, двумя орденами «Знак Почета», медалями. Была лауреатом Государственной премии им. М. Горького (за книгу «Зорянка», 1970). Отмечена премией «Орленок» Челябинского обкомом комсомола (1975). В честь нашей землячки названа малая планета (номер 3517), расположенная между Марсом и Юпитером. К 90-летию поэтессы в Екатеринбурге была учреждена Всероссийская ежегодная литературная премия имени Л. К. Татьяничевой.

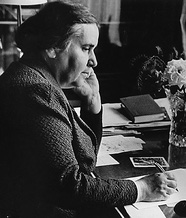

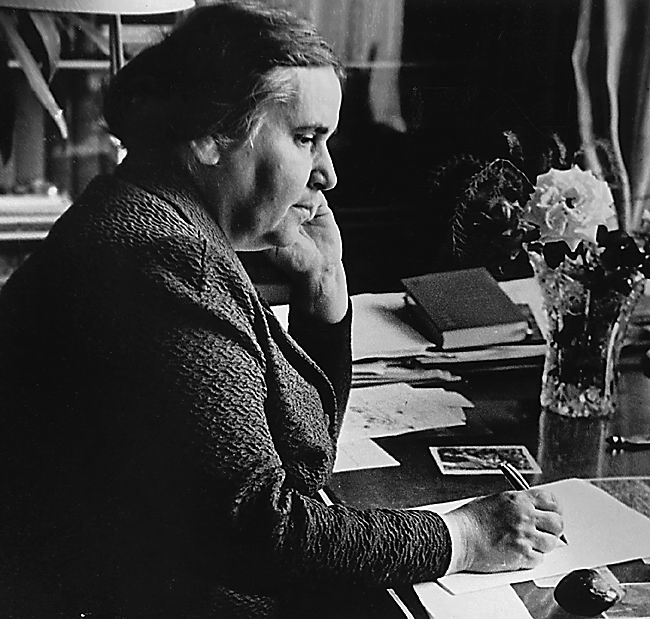

Как выглядела Людмила Константиновна? Высокая, статная, красивая, черноволосая. Если бы она была актрисой, то могла бы играть цариц. Недаром Бажов иногда называл ее «Малахитницей», «Хозяйкой Магнитгоры».

Сверхнапряженная работа в последние годы жизни сказалась на ее здоровье. Умерла Л. К. Татьяничева в Москве 8 апреля 1980 г. Похоронена на Кунцевском кладбище.

У ее могилы растут две уральские рябины. С ними связана удивительная история. Оказывается, одно ее стихотворение спасло жизнь человеку. По воспоминаниям Юлии Лазаревой (сборник «Людмила Татьяничева. Будьте добры»), которая в 1980-х гг. работала в Челябинской областной писательской организации, однажды к ним пришла скромно одетая женщина и попросила рассказать о Татьяничевой. Она приехала с Кавказа. Биолог, попала в горный обвал, сильно покалечилась, врачи предупредили, что она никогда не встанет на ноги. Муж забрал сына и оставил ее. Она была в отчаянии. Но однажды в отрывном календаре она увидела стихотворение Людмилы Константиновны «Гордым легче…». Поняла, что это стихотворение точно про нее. Она дала себе клятву, что если встанет на ноги, то найдет поэта, который своими строчками спас ее. Женщина перенесла 14 операций, невероятными усилиями заставила себя подняться с больничной койки. Будучи инвалидом, объездила города, связанные с именем Татьяничевой: Ардатов, Свердловск, Магнитогорск, приезжала и в Челябинск. Съездила в Москву, поклонилась могиле Людмилы Константиновны. Потом еще раз приехала в Челябинск, купила саженцы рябины, вернулась в столицу и посадила их у могилы Татьяничевой.

Одно из своих стихотворений («Лирическое завещание») Людмила Константиновна закончила так: «На Урал мое сердце летело,/ Пусть останется там». Сердце Людмилы Константиновны осталось в ее поэтических строчках, которые не стареют.

Урал помнит Людмилу Константиновну. В Челябинске и Магнитогорске есть улицы имени Татьяничевой, челябинская библиотека № 26 и магнитогорская библиотека № 4 носят имя поэтессы. На домах, где она жила, есть мемориальные доски: в Челябинске, в Магнитогорске, в Екатеринбурге. В хрестоматиях по родной литературе Южного Урала для всех классов есть ее стихи и очерки о ней.

По решению семьи Татьяничевой–Смелянских личные вещи и литературный архив поэтессы были переданы Челябинску (13 тысяч предметов). Они хранятся в Государственном историческом музее Южного Урала (г. Челябинск), где есть экспозиция, посвященная Людмиле Константиновне. Кроме того, документы, фотографии переданы в Исторический музей Москвы и Мосгосархив. В Мордовии (Ардатове, Саранске, Атяшеве, Отрадном), в Магнитогорске и Екатеринбурге традиционно оформляются экспозиции, посвященные поэтессе.

Челябинск широко отметил столетие со дня рождения Л. К. Татьяничевой в 2015 г. Была организована большая выставка в Государственном историческом музее Южного Урала, прошла конференция в педагогическом университете, состоялись встречи в библиотеке имени Татьяничевой... На торжество приезжали из Москвы родные Людмилы Константиновны.

27 июля 2020 г. в Московском Доме национальностей в преддверии 105-летия Людмилы Константиновны в «Литературной гостиной» состоялся большой и интересный разговор со Смелянскими о жизни и творчестве Татьяничевой. Библиотеки Южного Урала, несмотря на ограничения в связи с пандемией, тоже отметили юбилей.

Читатели и почитатели творчества Л. К. Татьяничевой признательны ее сыну Юрию Николаевичу Смелянскому и его жене Элеоноре Яковлевне за все, что они делают для сохранения и привлечения внимания к творческому наследию поэтессы.

Южноуральцы по праву гордятся своей знаменитой землячкой.

Н. А. Капитонова

Размещен 08.12.2023

Краткие биографические сведения Л. К. Татьяничевой

Родилась 19 (6 по старому стилю) декабря 1915 г. в г. Ардатов Симбирской губернии (ныне Республика Мордовия). Осиротела. С 1926 г. жила у родственников в Свердловске. Работала токарем на вагоностроительном заводе им. Воеводина (1931); печаталась в заводской газете «Домкрат», литературном журнале «Штурм». Училась в Свердловском институте цветных металлов.

С 1934 г. в Магнитогорске: репортер, литсотрудник, зав. отделом газет «На рельсах гиганта», «Магнитогорский рабочий». В 1944–1965 гг. в Челябинске: директор Челябинского книжного издательства. В 1944 г. в Челябинске опубликовала первый сборник стихов «Верность». В 1956–1958 гг. собкор «Литературной газеты» по Уралу. В течение 10 лет возглавляла Челябинское отделение Союза писателей РСФСР, секретарь правления СП РСФСР (1965–1973).

Главный редактор книжной серии «Уральская библиотека», член редколлегий журналов «Урал», «Культура и жизнь», альманахов «Южный Урал», «День поэзии»; редсоветов издательств «Советская Россия», «Современник» и др. Последние 15 лет (1965–1980) жила в Москве. Автор 75 сборников и книг (в т. ч. – 12 для детей), опубликованных в Киеве, Москве, Оренбурге, Свердловске, Софии, Ташкенте, Фрунзе, Челябинске. Многие произведения переведены на английский, болгарский, венгерский, испанский, киргизский, немецкий, украинский, французский и др. языки.

Татьяничева делегат съездов писателей РСФСР и СССР. Неоднократно избиралась в городские и областные Советы депутатов трудящихся.

Лауреат Государственной премии РСФСР им. А. М. Горького (1971; за книгу стихов «Зорянка»), премии «Орленок» Челябинского обкома комсомола (1975).

Награждена орденами Октябрьской Революции (1975), Трудового Красного знамени (1965, 1971), «Знак Почета» (1952, 1960), медалями «За трудовое отличие» (1944), «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина (1970) и др.

В честь Татьяничевой названы малая планета (№ 5317), улицы в Челябинске и Ардатове, библиотека № 26 в Челябинске.

Установлены мемориальные доски в Челябинске (на доме по ул. Сони Кривой, д. 39, где жила Татьяничева), Магнитогорске и Екатеринбурге.

Учреждена ежегодная Всероссийская литературная премия ее имени.

На стихи Татьяничевой написаны музыкальные произведения (композиторы: Г. П. Анохин, Б. Д. Гибалин, Е. Г. Гудков и др.). Челябинской студией ТВ снят фильм «Мне бы только успеть» о жизни и творчестве Татьяничевой (1980).

В 2000 г. Южно-Уральское книжное издательство выпустило книгу «Будьте добры», включающую лучшие произведения писательницы и воспоминания о ней. В 2002 г. московское издательство «Русская книга» – дневники и письма «Мне бы только успеть». Личные вещи, библиотека и архив поэтессы хранятся в фонде Татьяничевой – Смелянских в Государственном историческом музее Южного Урала (г. Челябинск).

Источник:

Смелянский, Ю. Н. Татьяничева Людмила Константиновна / Ю. Н. Смелянский // Челябинская область : энциклопедия : в 7 т. / редкол.: К. Н. Бочкарев (гл. ред.) [и др.]. – Челябинск : Камен. пояс, 2008. – Т. 6. – С. 430–431.

Обновлено: 08.10.2020